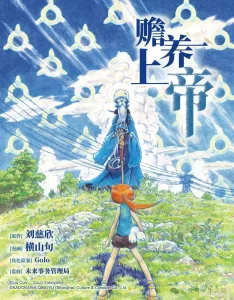

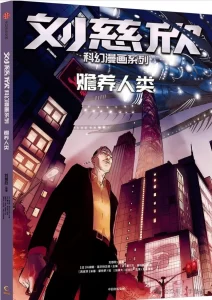

漫画将小说主角“秋生”换成了年轻的女主角“知含”

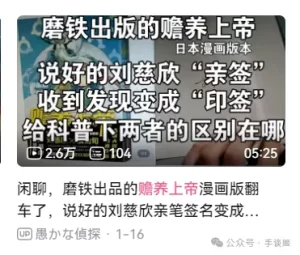

国内编辑提到一个细节是,日漫作者不清楚所谓的“中国细节”,把横幅上写满了“囍”字,在她们的校正下改成了“欢迎”,这一细节或许反而印证了手谈姬为啥对漫画的场景不够满意——本身就不够在意,所以不伦不类。

在手谈姬看来,漫画结局的处理是日漫典型的模棱两可的开放处理。

对于这部分的处理,去年还有一个科幻本子就做得很“极致”,名字叫《相遇四光年来合体》,当然你看这名字就知道不是什么正经玩意儿,但仅就“科幻设定”的描绘这点,还是值得进行学习的。

仅创作技法讨论,不构成推荐

晚安。